Tanggal 1, tepat seminggu setelah tanggal gajian yang mengalirkan pundi-pundi rupiah ke rekeningmu. Atau bagi mahasiswa yang orang tuanya karyawan swasta, tepat seminggu pula “nyawa” dari rumah kamu nikmati di tanah perantauan.

Pagi tadi kamu mampir ke ATM sebentar sebelum beranjak ke rumah makan. Otakmu berhitung dengan cepat, mengkalkulasi pemasukan dan pengeluaran. Sembari mengambil lembaran 50 ribu dari rekeningmu kamu tersenyum — sedikit geli, sedikit pilu satu minggu, dan uang hasil kerja keras itu menguap begitu saja tanpa mau menunggu.

Orang bilang mereka yang bisa mensyukuri nikmat akan mendapat limpahan berkat berkali-kali lipat. Pertanyaannya, apakah keterbatasan ini harus disyukuri? Atau kamu harus bersujud, menengadahkan tangan untuk meminta lebih banyak lagi?

ADVERTISEMENTS

Sejak kecil kita sudah dibentuk jadi generasi yang menghasilkan. Selama nilai tinggi didapatkan, tak ada lagi pertanyaan

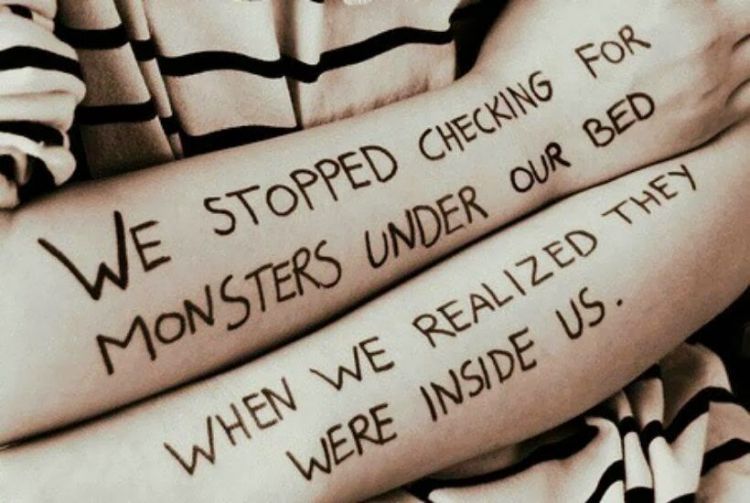

Believe it or not we are slowly growing into a monster via googleplus.com

Sedari belia tanpa sadar kita dibesarkan dalam program menjadi “manusia yang menghasilkan.” Lihat saja bagaimana sistem ranking, Ujian Nasional, sampai sistem penerimaan mahasiswa baru memaksa kita berlomba-lomba memperoleh nilai tertinggi. Jika nilai tidak mencukupi silahkan pergi, ambil giliran untuk masuk kategori warga negara kedua di negeri ini.

Alasan menimbulkan semangat dengan cara berkompetisi tentu terdengar masuk akal. Tapi bukankah menggelikan jika hanya hasil yang menentukan keberhasilan? Seolah-olah kita ini ayam petelur yang hanya dilihat berdasarkan beratnya timbangan sebelum dipotong. Orang dengan mudah melupakan proses di baliknya, tak ada yang mau melihat bagaimana jungkir-balik kita sebagai manusia.

“Mama, aku sudah belajar keras tapi nilaiku masih 4,5.”

akan membuat Ibu-Ibu kita tipis tersenyum bangga, sembari tetap menyelipkan rasa kecut di dalamnya. Setelahnya akan ada sederet pertanyaan menyusul: “Kok bisa?”; “Kamu kurang konsentrasi belajar ya Kak?”; “Mau Mama ikutkan les?”. Bandingkan dengan ucapan macam ini,

“Mama, aku dapat 9,5 di ulangan Matematika tadi.”

Nilai 9,5 sempat membuat orangtua kita diam. Nilai tinggi terbukti membungkam, jarang kita dapatkan pertanyaan: “Kamu gak nyontek ‘kan?” atau “Kamu kurang tidur nggak sampai bisa dapat nilai bagus begini?” Dari proses belajar macam ini wajar jika kita tumbuh jadi generasi pencapai — berusaha mengumpulkan sebanyaknya, meraih target semampu yang kita bisa. Sebab menghasilkan sedikit terbukti tidak akan membuat orang-orang di sekitar bangga.

ADVERTISEMENTS

Hidup berkembang. Keberhasilan berubah jadi soal kepemilikan. Seberapa banyak pencapaian dan prestasi yang bisa kamu kumpulkan

Sometimes we wish to stop growing and stay as a kid, forever via imgkid.com

Waktu berlalu. Kamu, saya: kita — beranjak jadi manusia dewasa. Definisi soal pencapaian berganti dengan segera. Bukan lagi soal nilai yang membuat orang-orang di sekitar bangga, harga diri kita kini ditentukan oleh apa yang kita miliki sebagai manusia.

“Lulusan universitas mana? Lulus berapa tahun? Cumlaude?”

Seperti tren fashion, pertanyaan itu akan berganti ketika sudah mulai bekerja dan sedang berusaha mapan sebagai orang dewasa:

“Kamu kerja apa?”

“Gajinya berapa?”

“Perusahaanmu menawarkan kompensasi apa saja? Menarik kah jaminan kesehatan dan kesejahteraannya?”

“Sudah punya rumah? Sudah punya uang muka untuk cicilan KPR?”

Sebagai manusia kita tak ubahnya etalase penuh lampu. Semua pencapaian tertempel di atas badan, dihiasi penerangan, agar orang tak dikenal pun bisa dengan mudah melihatnya dari kejauhan.

Tidak ada orang yang bertanya apa yang menyebabkanmu lulus 7 tahun demi gelar Sarjana: bekerja kah?, ada masalah kah?

Dunia ini terlalu sibuk untuk meluangkan waktu, sehingga dia yang bergaji di bawah 2 juta karena menuruti idealisme dianggap pemalas. Dipaksa berlari, karena biaya cicilan rumah akan semakin tinggi dari hari ke hari dan anggaran pampers anak tak bisa menunggu lagi.

Sebab selama kamu memiliki apa yang orang lain anggap pantas kamu terima, kamu sudah berhasil sebagai manusia.

ADVERTISEMENTS

Kita terlalu sibuk menghitung. Sampai lupa bahwa dalam banyak hal kita hanya termasuk golongan manusia yang beruntung

Jika jalan Tuhan yang digariskan berbeda, tak ada kemudahan yang bisa dirasa via www.tumblr.com

Lambat laun template bahwa keberhasilan selalu sejalan dengan apa yang kita dapatkan membuat kita jumawa. Kita merasa bahwa semua yang dimiliki saat ini adalah hasil dari perjuangan keras sebagai manusia. Dapat nilai baik, kita-kita yang mahasiswa berkoar-koar di sosial media,

“Akhirnya kebayar juga jam tidur gue yang kurang. Hukum Perdata dapat A…”

Ketika dapat kesempatan naik jabatan atau kesempatan beasiswa ungkapan yang hampir sama kamu baurkan ke udara,

“All the hardwork paid off. New journey, I’m coming!”

Kamu, saya — kita adalah manusia yang pelupa. Kita terlalu sibuk dengan gawai mentereng di hadapan sehingga tak punya waktu untuk bermain peran. Bukankah ada kebaikan dari tangan yang lain di balik setiap pencapaian? Bukankah ada hal yang tak kasat mata yang sudah mengatur semuanya?

Sepintar apapun kamu jika kamu lahir di tengah keluarga petani tomat kepandaian itu maksimal akan berujung pada gelar SMK. Tak bisa dibanggakan untuk mendapatkan nilai A di mata kuliah Hukum Perdata.

Jika saja kamu tak punya uang untuk kuliah, kesempatan kerja jadi MT di perusahaan multi nasional ternama tak akan pernah tiba. Apa lagi membayangkan bisa dapat beasiswa — terlampau jauh rasanya.

Jika mau jujur kita-kita ini hanyalah butiran remah Malkist Abon di dunia. Sementara Tuhan adalah sutradara yang tak ada duanya. Segala hal yang kamu, saya — kita dapatkan saat ini adalah buah tangan dari kemurahanNya.

Tanpa garis takdir yang baik, kita semua tak lebih dari ekor mungil itik buruk rupa yang makin mengkerut karena kehilangan induknya.

ADVERTISEMENTS

Rasanya terlalu kecil jika syukur hanya dipanjatkan setelah pencapaian terkabulkan. Terlampau dangkal jika kita terus meminta tanpa pernah tahu berterima kasih pada Sang Pemberi Segala

Bagaimana jika kita buat pakta agar bisa bersyukur kapan saja? via nzmuse.com

Bagaimana jika kita membuat pakta sesama penulis dan pembaca? Bahwa mulai hari ini kita akan sama-sama mengucap syukur atas berbagai spektrum rasa yang menghampiri tanpa perlu diminta. Bahwa kita berjanji untuk melihat segalanya lebih dari sekadar kulitnya saja.

Setiap uang menipis walau masih di awal bulan kita akan sama-sama menundukkan kepala dan bersyukur: sebab kita diijinkan bekerja lebih keras dalam 20 hari ke depan. Kita berbaik sangka pada Tuhan bahwa Dia akan memberi keajaiban.

Ketika nilai ujian tak sesuai harapan atau kita gagal mendapatkan impian yang sudah gigih diperjuangkan, kita akan sama-sama diam dan bersyukur. Sebab Tuhan menginginkan kita jadi pejuang. Ia tahu kita hambaNya yang penyabar dan punya jiwa pemenang.

Saat keluhan karena macet atau lelah hendak meluncur dari jemari tangan ke sosial media, kita akan mengambil nafas dan kemudian mengucap syukur. Paling tidak kita masih menghadapi macet di atas kendaraan. Tak harus kepanasan menunggu bus yang terlambat datang di pinggir jalan.

Waktu hidup terasa datar dan sepi karena tak ada yang mendampingi, kita akan mencari tempat hening untuk bersujud dan bersyukur. Tuhan tahu kita masih mampu. Pendampingan itu Ia tangguhkan sampai kepasrahan membentuk kita jadi calon pendamping nomor satu.

ADVERTISEMENTS

…dan untuk hal-hal yang belum kita paham harus dirutuki atau disyukuri — yakinilah satu hal: Tuhan tahu, Ia hanya menunggu

Aku yakin Tuhan tahu. Ia hanya menunggu via lunaresyrizos.tumblr.com

Tepat di momen kita sibuk mengeluh dan berkeluh kesah pada dunia yang sesungguhnya tak begitu suka dengan kisah berbalut duka Dia tetap bekerja dengan tangan ajaibNya. Dalam diam berusaha mengarahkanmu ke jalan terbaik menurutNya, yang selama ini tak mampu terbaca oleh keterbatasan inderamu sebagai manusia.

Dia hanya terkikik geli setiap kita mengeluh tiada henti. Dia akan tersenyum takzim setiap tahu kita memilih bersyukur dibanding mengeluh dan menghabiskan energi. HatiNya lembut, hingga syukur bisa jadi penggerak kendali takdir ke arah yang sebelumnya tak terbayang sama sekali.

Dia selalu tahu, Dia hanya menunggu. Dan bukankah tetap bersyukur di ruang penantian akan membuatmu bertahan tanpa merasa kelelahan?

Kami memilih bersyukur Tuhan,

karena kami mempercayaiMu.