JUNI 2014

Ini benar-benar menyedihkan. Aku berdiri di sini menyembunyikan diri, sedangkan Egi duduk di depan bartender yang sibuk meracik minuman untuknya. Aku minta izin ke belakang dua puluh lima menit yang lalu, dan belum punya nyali untuk kembali sampai sekarang.

Kuhela napas panjang untuk yang kedua kalinya. Ah, bukan. Sepertinya ini sudah yang ketiga kalinya. Astaga, apa sih susahnya, Tara? Ini kan Egi. Cuma Egi. Cowok yang sudah kukenal sejak SMA hingga kini kami sama-sama berusia 24 tahun. Toh, ini juga bukan kali pertama kami menghibur diri setelah jam kantor dengan minum bersama. Sejak aku kembali ke Jakarta awal tahun lalu, kami sudah sering melakukan itu.

“Ya tapi kan hari-hari biasa lo nggak berniat nembak, Ra,” protes sisi hatiku yang lain.

Illustration by Hipwee

Yang benar itu bukan “Ini kan cuma Egi,” melainkan “Apalagi, ini Egi”. Sahabat baikku sendiri. Pernyataan cintaku bisa berpotensi merusak persahabatan kami jika tidak berjalan sesuai rencana. Bukankah selama ini banyak kejadian serupa? Jika Egi tidak memiliki perasaan yang sama padaku, pengakuan bahwa aku sudah naksir padanya sejak SMA hanya akan membuat relasi kami menjadi awkward dan serbasalah. Aku juga tidak yakin pada kedewasaanku sendiri untuk bisa tetap bersikap biasa pada Egi jika cintaku bertepuk sebelah tangan.

“Tapi kan lo nggak tahu sebelum mencoba, Ra,” protesku lagi.

Lagipula, sikap Egi selama ini cukup mengindikasikan sinyal hijau untukku. Egi selalu datang saat aku meneleponnya dan mengeluh tak sanggup menghafalkan jalur-jalur transportsi umum di Jakarta. Ditambah lagi, Tante Saleha, Mama Egi sekaligus kepala sekolah SMA kami dulu menyukaiku. Cara Tante Saleha memperlakukannya mirip seperti seorang Ibu kepada anak perempuannya. Seharusnya ini pertanda bagus, bukan?

Aku mengangguk-angguk, seolah menyetujui percakapan tolol dalam benakku. Lalu, sekali lagi kuhela napas panjang, kubenahi penampilanku, dan kupaksa kakiku untuk melangkah mendekati Egi. Seperti biasa, Egi menyambut dengan senyum lebar dan hangat.

“Kirain lo teler di toilet, Ra,” ledeknya.

“Sembarangan!” dengkusku, agak lebih galak dari yang seharusnya.

“Ayo, mau ngomong apa?” tanya Egi. “Tadi lo maksa gue ke sini katanya mau ngomongin sesuatu?”

“Itu … ee …”

Tanpa menatap kaca pun, aku tahu wajahku sudah memerah.

Kusesap Martini di gelas koktailku sampai tandas. Ayo, Ra! Kamu bisa!

“Anu, Gi … Gue … gini,” kuketuk-ketuk jariku di pinggiran gelas yang sudah kosong. “Lo kan jomlo, gue juga. Gimana kalau kita pacaran?”

“Hah?”

Aku sudah menduganya! Egi hanya bengong menatap kata-kata yang menderas dari bibirku seperti siaran sepak bola. Wajahku semakin memerah. Takut dengan respons yang kudapat, kuambil gelas wiski Egi yang masih setengah lalu kuhabiskan semua.

“Ini … serius nggak sih, Ra?” tanya Egi setelah pulih dari rasa terkejutannya.

“Iyalah!” jawabku gusar. Bagaimana bisa aku bermain-main soal perasaan?

Egi tidak segera menjawab. Ia hanya menatapku berlama-lama, seolah sedang mempertimbangkan keseriusanku. Namun, tak lama kemudian ia tersenyum hangat.

“Yah, gue keduluan, deh,” katanya dengan nada geli.

Aku mengangkat alis. “Maksudnya?”

Egi meraih tanganku. “Harusnya kan gue yang nembak, Ra.”

Awalnya giliran aku yang bengong. Namun, tak lama kemudian aku tertawa. Sangat-sangat lega.

“Ya udah, sih. Emansipasi,” jawabku asal. “Jadi, iya kan jawabannya?” aku terus mengejar.

Egi tersenyum, lalu mengangguk. Aku bersorak dan berhambur memeluk Egi yang balas memelukku sembari tertawa. Rasa legaku tak terkira. Syukurlah ketakutanku tak terbukti dan aku tidak kehilangan sahabat hari ini.

“Ada kabar bahagia apa?”

Kami melepaskan diri saat muncul suara yang familier. Seorang pria bertubuh tinggi dengan kulit kecokelatan baru saja datang dan menatap kami dengan heran.

“Gas!” seruku bahagia. Aku tidak mengajaknya berkumpul malam ini, karena aku ingin berduaan dengan Egi. Tak apa, mungkin Egi yang mengajak Gegas ke sini. Toh, hatiku sedang bahagia. Jadi rasa kesal itu seolah hanya mitos semata. “Gue yang traktir malam ini!”

Gegas, sahabatku dan Egi sejak SMA, mengerutkan dahinya. “Menang undian?”

Aku mengangguk cepat. “Lebih dari sekadar menang undian. Gue nembak Egi, dan gue diterima dong!”

“Apa?!”

Lagi-lagi aku mengangguk lalu menggandeng tangan Egi. “Iya! Gue dan Egi resmi pacaran!”

Gegas tidak merespons kehebohanku, tetapi dia menatap Egi dengan pandangan tak percaya.

***

Lucky I am in love with my best friend … Lucky I am becoming home again …

Pip!

Kumatikan music player di ponselku. Dulu, lagu “Lucky” dari Jason Mraz itu adalah lagu favoritku. Sederhana saja, kisahnya mirip denganku yang jatuh cinta pada sahabatku sendiri. Sekarang, mendengarkannya seperti membangkitkan emosi dalam hati. Sebuah emosi yang sebenarnya belum kumengerti.

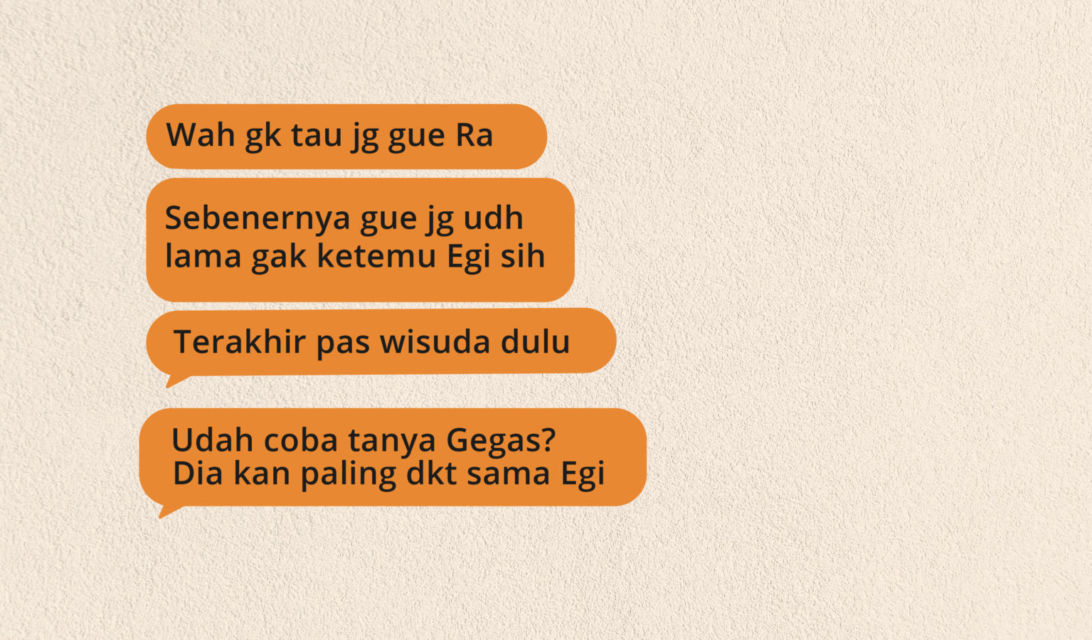

Sudah tiga hari sejak aku membaca surat Egi untuk Seruni. Sudah tiga hari pula aku berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Aku mencoba mencari nama Seruni di lipatan-lipatan memoriku, di lingkar pertemanan media sosial Egi, di grup-grup WhatsApp yang memungkinkan. Namun, nama Seruni itu tak muncul satu pun. Aneh. Jika pun bukan orang yang sama, masa tidak ada orang bernama Seruni di dunia ini?

Aku tidak ingin terburu-buru menyimpulkan, tetapi bagaimanapun aku tidak bisa berhenti bertanya-tanya. Apa iya Egi selingkuh di belakangku? Bagaimana bisa dia setega itu? Aku tahu bahwa akulah yang memulai semua ini. Akulah yang melangkah lebih dulu dan menyatakan perasaanku. Namun, bagaimana mungkin Egi sejahat itu tega menduakan aku? Menilik tahun yang tertera di surat itu, Egi sudah menjalin hubungan dengan Seruni sejak tahun 2015, satu tahun setelah kami menjalin hubungan. Gila!

Pikiranku mulai berkelana dan mencari tahu apa yang salah sebenarnya. Apa yang salah dari hubungan kami, sampai Egi tega mencari perempuan kedua? Sayangnya, hingga hari ini, aku tidak menemukan satu clue pun. Sejauh yang bisa kuingat, hubungan kami baik-baik saja. Sikap Egi sebagai kekasih sangat sempurna. Pertengkaran-pertengkaran yang terjadi masih di tahap yang wajar. Lagipula, malah aneh jika tidak ada satu pun, bukan?

“Apa yang salah?”

ADVERTISEMENTS

Kamu sedang membaca konten eksklusif

Dapatkan free access untuk pengguna baru!