“Ma, berangkat sekolah dulu ya!”

“Kok pagi banget, Dek?”

“Mau nyalin PR temen dulu. Nggak bisa ngerjain soalnya.”

“Ya ampun, kamu ini. Eh, sepatu hitamnya mana? Kok nggak dipakai?”

“Udah nggak papa, Ma! Enggak ada pemeriksaan kok hari ini!”

Sebagian besar dari kita tumbuh dalam sistem pendidikan Indonesia yang bisa dikatakan cukup “labil”. Saat SD kita terbiasa dengan sistem catur wulan, saat SMP dengan sistem semesteran, sementara di SMA ada lagi yang namanya standar nilai ketuntasan. Nggak pernah sama dari waktu ke waktu. Sistem yang membuat kita agak kesulitan beradaptasi tersebut juga datang dengan peraturan segambreng yang cukup meribetkan. Mulai dari aturan penampilan, sampai apa yang harus dan tidak boleh dibawapun tercantum rapi dalam buku yang disebut tatibsi atau tata tertib siswa. Lengkap dengan hukuman dan sistem poin yang harus dijalankan ketika peraturan itu dilanggar.

Tujuannya mungkin baik. Dengan adanya sederet peraturan dan hukuman tersebut, kita dituntut untuk menjadi manusia yang disiplin dan bertanggung jawab. Tapi kenyataannya? Kita justru berlomba-lomba dan bangga untuk melanggar aturan tersebut tanpa ketahuan. Kreativitasmu untuk berbohong semakin meningkat karena peraturan dan hukuman tersebut!

Begitu banyak peraturan (baca: larangan) di sekolah, yang pada kenyataannya sangat membuat bangga ketika kita punya kesempatan untuk melanggarnya.

Pertama kali masuk, hal pertama yang disodorkan adalah sederet peraturan via almasir.net

Coba kamu ingat kenakalan apa yang pernah kamu lakukan ketika masih sekolah? Banyak, bukan? Dari sekian banyak pelanggaran tersebut, mungkin hanya 1-2 yang ketahuan dan membuatmu dihukum. Yang lainnya kamu lakukan dengan rapi dan tersistem. Bahkan mungkin kamu lakukan bersama-sama dengan teman sekolahmu (atau kompakan satu kelas). Tak ada penyesalan sama sekali ketika kamu melakukannya. Justru rasa bangga yang kamu rasakan ketika kamu berhasil melanggar peraturan sekolah tanpa ketahuan.

“Gue sih dulu biasa ngerokok di WC cowok sekolahan. Biarpun ada CCTV-nya juga. Kayaknya CCTV-nya udah dirusak juga sama kakak kelas.”

Segala macam soal ujian pun sebagian besar hanya melatih hafalan, bukan daya nalar. Yang lebih melatih strategi dan logika justru kegiatan membuat trik contekan

Banyak cara juga untuk kita melanggarnya via archiengineering.com

Kreativitas kita ini semakin terasah ketika masa UTS dan UAS datang. Bukan materi pelajaran yang diujikan, melainkan kemampuanmu untuk bekerjasama dengan teman satu kelas. Panca indera, ketangkasan, keterampilan, dan kekompakan — semuanya menentukan berapa nilai yang akan kita terima nantinya.

Soal-soal yang diberikan sifatnya selalu hafalan bukan pemahaman yang menguji nalar. Dari pada menghabiskan semalam suntuk untuk membaca keras-keras dan berulang supaya cepat hafal tanggal lahir dan tanggal pengasingan Pangeran Diponegoro, lebih baik membuat catatan kecil yang nanti kamu selipkan di kotak pensil. Bagian lain biar dicatat temanmu. Ketika nanti bagian temanmu keluar di soal kamu tinggal bertukar jawab dengan kode yang telah kamu siapkan:

A= pegang hidung

B= pegang jidat

C= pegang dagu

D= pegang telinga

E= berdehem

Hukuman yang kita terima jika melanggar peraturan sering membuat kita merasa takut, bukan tersadar akan pentingnya kedisiplinan.

Hukuman yang bikin kita takut dengan peraturan, bukan kesadaran via www.kaskus.co.id

“Saya tidak akan lupa mengerjakan PR Matematika…” ditulis di papan 100 kali.

Satu-satunya alasan yang membuat kamu tidak melanggar peraturan tersebut adalah rasa takut. Iya. Kamu takut dihukum. Kamu tidak melanggar peraturan tersebut bukan karena kamu ingin menjadi pribadi yang disiplin. Kamu hanya takut pulang sekolahmu tertunda karena kamu harus menjalani hukuman yang menyebalkan. Kamu juga takut kalau kamu banyak melanggar peraturan, orangtuamu akan dipanggil ke sekolah dan akibatnya bisa-bisa uang jajanmu dipotong.

Yang hanya kita tahu, peraturan apa saja yang harus kita laksanakan dan apa hukumannya jika melanggar. Yang kita tidak pernah tahu, untuk apa sebenarnya peraturan tersebut diadakan dan atas usul siapa peraturan itu dibuat

Untuk apa sebetulnya peraturan-peraturan itu? via www.tumblr.com

Sejak awal masuk sekolah, kita langsung disodori serangkaian aturan yang harus kita lakukan. Kita tak pernah tahu kenapa peraturan ini dibuat, siapa yang membuatnya, dan apa gunanya. Akibatnya, tidak ada kesadaran pribadi dari kita untuk mematuhi peraturan tersebut. Kebanyakan peraturan itu justru terasa mengekang atau tidak masuk akal, dan lebih baik melanggarnya saja meski kita harus berbohong.

“Kok kamu nggak pakai sepatu hitam?”

“Kemarin basah, Pak.”

“Ini kan musim panas,”

“Kemarin saya pakai berenang, Pak.”

Padahal, memangnya kenapa sih kita harus pakai sepatu hitam? Apa otak kita jadi kurang cerdas kalau tidak pakai sepatu hitam? Atau kelakuan kita jadi buruk karena sepatu kita bukan warna-warni?

Bukan hanya peraturan saja yang membuat kita ketakutan. Demikian pula guru yang mengajar. Kelas begitu tenang hampir tanpa suara ketika beliau ada, namun saat beliau pergi sebentar ke kamar kecil, suasana mendadak seperti pasar.

Suasana kelas bisa sepi hanya karena ada guru via blog.ted.com

Bu Endang, guru fisika yang terkenal galak, sedang asyik menjelaskan hukum gravitasi Newton. Murid-murid terdiam menatap. Entah mendengar atau hanya melamun, tapi beberapa ada yang mencoba memejamkan mata. Suasana begitu senyap sampai salah seorang karyawan sekolah datang dan meminta Bu Endang untuk ke kantor TU. Suasana yang tenang mendadak pecah dan berubah 180 derajat. Ramai seperti pasar. Anak-anak mengobrol sendiri-sendiri, tanpa ada yang memerhatikan pelajaran.

Lagi-lagi, kita menaati peraturan hanya karena rasa takut dalam pikiran. Ketika ada guru, kita bisa tenang meski mungkin tidak konsentrasi. Namun, begitu guru keluar, kita langsung berubah menjadi liar.

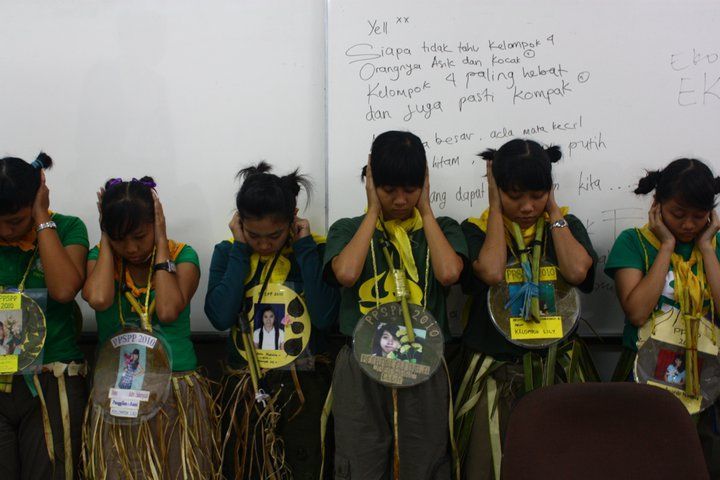

Di luar kelas pun, suasana tak lebih baik. Kita diajak untuk “disiplin karena takut” dengan OSPEK yang wajib diikuti semua anak

Kira-kira pribadi seperti apa yang ingin dibentuk dari sini? via www.zakyamirullah.com

Rasa takut itu sudah dipupuk sejak dari awal kita akan menempuh pendidikan. Masa-masa orientasi atau yang akrab dengan OSPEK selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan untuk kita. Saat itu, kita benar-benar dibuat takut oleh kakak-kakak kelas yang pernah merasakan rasa takut itu sebelumnya dari kakak-kakak kelas yang begitu seterusnya. Penanaman rasa takut dengan tujuan agar kita menjadi disiplin ini sudah berjalan turun temurun. Hasilnya, hanya pada saat ada yang ditakuti itu sajalah kita menjadi disiplin. Selebihnya, kalau ada cela bisa lah kita berbohong untuk melanggar aturan-aturan itu.

Padahal pendidikan itu gengsi, sampai-sampai banyak orang tua yang rela melakukan segala cara agar anaknya masuk ke sekolah atau universitas favorit

Tak hanya sekedar berpendidikan, sekolah juga memiliki gengsi tersendiri via mbahjiwo.com

Di sisi lain, pendidikan juga merupakan sebuah adu gengsi. Setiap orang tua selalu ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang paling baik. Bukan rahasia lagi, kalau banyak orang tua yang rela membayar lebih (sangat lebih) agar anaknya dapat diterima di sekolah tertentu. Yang padahal nilai anak tersebut tidak cukup untuk bersekolah di sekolah tersebut.

“Lo sekolah sini juga? Bukannya NEM lo cuma 23 ya?”

“Ah, itu sih gampang. Kepala sekolahnya ‘kan temen Papa aku.”

Lucu ya, untuk mendapatkan pendidikan yang katanya terbaik saja, caranya juga harus berbohong. Kalau begini caranya, wajar negara kita masuk daftar negara paling korup di dunia… 🙂