Siklus yang tiada ujung. Tiap menjelang pemilu begini, ujug-ujug anak muda menjadi diperhatikan oleh para politikus. Yang tadinya cuma dianggap tukang demo dan pegiat tawuran, belakangan mulai “dielus-elus” dan diagung-agungkan sebagai penerus bangsa, haiyah gombal…

Lumrah saja. Poltracking Indonesia mencatat, pada Pemilu 2019 setidaknya terdapat 40 persen pemilih berusia 17-35 tahun. Jika mereka semua bersekongkol memilih satu pemimpin yang sama, sudah hampir pasti menang. Makanya anak muda begitu seksi di mata mereka, diperebutkan bagai gincu dua puluh ribuan di Harbolnas. Apalagi ketika populasi anak muda ini dikemas dengan istilah “millenial”.

ADVERTISEMENTS

Pertanyaan tidak berhadiah: Apa citra yang paling diperebutkan politikus di Pemilu 2019?

Tet tot!, jawabannya “religius” dan “millenial”.

Sungguh pertanyaan yang lebih enteng dari kuis-kuis mesum televisi dini hari. Rahasia umum bahwa pasangan capres-cawapres ataupun para caleg kita berupaya memenangkan potret terbaik untuk menjadi gaul dan alim. Sebagian mencoba tampil kasual dan SWAG, sementara sebagian lagi berupaya keras menunjukan keislamannya. Kadang-kadang keduanya sekaligus sehingga menyerupai Ali Syakieb di sinetron Pesantren Rock & Roll (mudah-mudahan kamu tidak tahu). Seakan-akan hanya milenial dan religiuslah sisa kebaikan yang ada di dunia ini.

Yah, bisa jadi itu refleksi dari kita sendiri sebagai “pasar politik“. Mungkin masyarakat kita memang kian menunjukan minat kepada dua hal itu. Alhasil, itu yang dijual oleh para politikus.

Untuk citra religius, biarlah Felix Siauw, Ma’ruf Amin, atau akun IndonesiaTanpaPacaran saja yang bahas. Apalah pendapat saya ini dibanding ayat Al-Maidah.

Sementara untuk citra millenial, kita perlu mulai dengan mempertanyakan apa maksudnya “pemimpin millenial?” Pemimpin yang bergaya millenial? Jika iya, itu bukan alasan tepat untuk meraup pemilih waras. Kakek saya yang sudah uzur bisa juga dipakaikan hoodie dan celana kulot jika ini hanya perkara gaya.

Andai yang dimaksud adalah pemimpin yang disukai millenial, maka itu jelas lain soal. Sangat lain.

Pada dasarnya, seorang millennial tak berkewajiban dan tak melulu terdorong mendukung sesama millennial atau sosok yang berjiwa muda. Kita mafhum bahwa seorang pemimpin membutuhkan sosok dengan perangai dewasa, serta mengantungi banyak pengalaman. Justru ia tidak harus menjadi puluhan tahun di bawah usia sebenarnya, cukup jadilah versi terbaik untuk usianya. Kami mencari pemimpin yang bisa kami hormati, bukan yang bisa menjadi teman. Pemilu adalah ajang mencari pemimpin, bukan mencari teman. Lha wong sudah diciptakan Tinder.

Contoh pertama, Presiden Obama sebagai presiden perdana yang berhasil membawa nilai-nilai millennial dalam pemerintahan Amerika Serikat

Obama jelas bukan millennial secara usia, melainkan justru orangtua dari dua millenial. Namun, gaya kepemimpinan dan pandangannya merefleksikan semangat pemenuhan kepentingan-kepentingan anak muda. Dan itu bukan cuma hasil bersilat lidah, melainkan diiringi bukti demi bukti.

Lebih dari 75 persen millennial Amerika Serikat menyukai kepemimpinan Obama. Antusiasme itu dituainya dengan menangani isu-isu yang memang menjadi perhatian anak muda. Hampir separuh milenial (46%) Amerika Serikat sepakat bahwa Obama sukses menciptakan perkembangan signifikan dalam penanggulangan problem-problem utama negara.

Primadona dari prestasinya adalah membuat Amerika menjadi lebih toleran. Satu dari lima millennial di Amerika punya orangtua imigran, dan kebanyakan dari mereka menyanjung Obama lantaran dianggap berhasil menemukan solusi komprehensif untuk permasalahan imigrasi. Selain itu, ia juga membangun fondasi dukungan untuk hak-hak gay—yang ini masih terlalu sekuler untuk Indonesia. Intinya, Obama mampu membuat negeri Paman Sam merayakan perbedaan, dan anak muda suka itu.

Lihat saja, presiden yang sekarang, Donald Trump yang terkenal dengan pendekatan intoleransinya meraup 64 % penolakan dari populasi warga Amerika Serikat berusia 18-29 tahun.

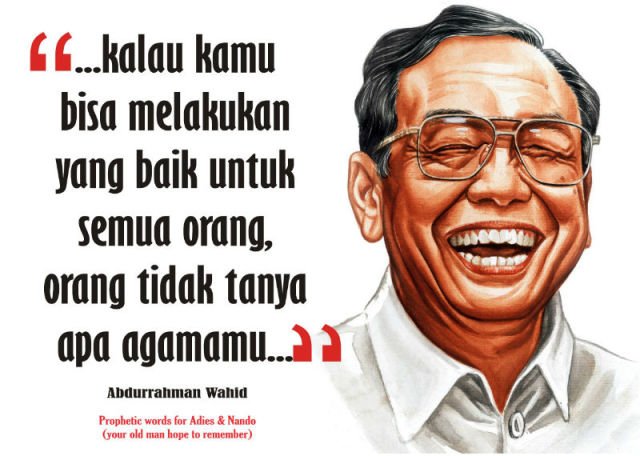

Toleransi jadi kata kunci pula untuk contoh berikutnya, the one and only: Abdurrahman Wahid

Gus Dur bapak pluralisme Indonesia via wahyudimukti.wordpress.com

Almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ketika menjadi orang nomor satu di Indonesia pada tahun 1999 adalah potret visual paling jauh yang bisa kita bayangkan dari gambaran seorang pemimpin millenial. Tak sampai komedi untuk membayangkan ia mengenakan sepatu Yeezy, naik moge dan main basket, atau dipanggil “kak” ketika makan di Pizza Hut. Secara fisik, apalagi usia, sungguh tidak millennial.

Namun, itu tak menghalanginya untuk dicintai anak muda. Prestasinya dalam memperjuangkan semangat toleransi di Indonesia cukup berderet, Mulai dari menjadikan Imlek sebagai hari libur fakultatif (berlaku bagi mereka yang merayakannya)–yang kemudian diresmikan sebagai hari libur nasional oleh mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Satu lagi kebijakan Gus Dur yang membuat keturunan Tionghoa bisa lebih damai adalah dengan memasukkan agama Kong Hu Cu sebagai salah satu agama yang diakui di Indonesia. Akhirnya, penganut Kong Hu Cu mampu lebih mudah untuk mengklaim hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia.

Tak sedikit pula keputusan beliau yang terhitung berani. Kendati harus jatuh bangun, Gus Dur nekat untuk mengusulkan pencabutan Ketetapan MPRS No. 25 tahun 1966 selaku salah satu landasan legal proses diskriminasi terhadap warga negara Indonesia yang berafiliasi dengan anggota PKI (Partai Komunis Indonesia). Bahkan, Gus Dur pun melindungi kaum Ahmadiyah yang diterjang aksi persekusi dari pihak-pihak yang menginginkan agama islam yang murni (astaga, dikira bensin ~).

Nah, baik Obama maupun Gus Dur tak harus menguras keringat mencoba mendapatkan identitas millenial atau akrab dengan anak muda. Itu tak terlalu penting dibanding bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh mereka mampu memenuhi semangat progresif dan keterbukaan pikiran—dua hal yang saya amini sebagai pilar sikap politik anak muda.

Sudah tua juga ndak apa-apa, bukankah cinta tidak mengenal usia?

ADVERTISEMENTS

Terakhir, supaya mirip Najwa Shihab di penghujung episode-episode Mata Najwa, saya akhiri artikel ini dengan kumpulan quotes ala-ala, ulululu ~

- Pemimpin yang kami pilih bukan yang mencoba menjadi teman bersuka ria, tapi sosok yang layak kami hormati sesuai usia dan kapasitasnya

- Pemimpin yang kami pilih bukan yang mengaku dirinya millennial, tapi yang percaya untuk memberi ruang pengambilan keputusan pada millenial

- Pemimpin yang kami pilih bukan yang ke sana ke mari mengenakan sneaker, tapi yang ke sana ke mari meninggalkan jejak teladan

- Pemimpin yang kami pilih bukan yang fasih mengucapkan “lo, gue, bro”, tapi yang fasih mengucapkan “tidak” kepada bujuk rayu pengrusakan lingkungan

- Pemimpin yang kami pilih bukan yang tahu apa yang sedang kekinian, tapi tahu apa yang penting bagi sistem pendidikan

- Pemimpin yang kami pilih bukan yang rajin nongol di Youtube atau Instagram, tapi sadar pentingnya akses internet yang merata di seluruh daerah

- Pemimpin yang kami pilih bukan yang keren selera musiknya, tapi yang berkemauan mendukung kreativitas dalam musik dan seni budaya

- Pemimpin yang kami pilih bukan yang doyan selfie di keramaian, tapi yang berani berpegang pada idealisme meski dikerumuni oleh kepentingan

- Pemimpin yang kami pilih bukan yang berusaha mengakrabkan diri dengan anak muda, melainkan yang bisa mengakrabkan anak muda pada mimpi-mimpinya